Nature Methods | 深圳先进院脑所/深港脑院团队合作提出细胞尺度全脑纤维重建新技术

大脑中的神经纤维连接,是认知和行为活动的结构基础,但其精细结构至今尚未完全解析。现有研究方法各有局限:毫米级扩散磁共振覆盖范围大、效率高,分辨率却有限;微米级光学成像(如病毒示踪)虽能观察神经元等精细结构,却难以实现整脑范围的重建。如何在“高通量”与“高分辨率”之间找到有效技术桥梁,是脑连接研究的重要挑战。

文章上线截图

11月3日,中国科学院深圳先进技术研究院(简称“深圳先进院”)脑认知与脑疾病研究所/深港脑科学创新研究院徐放、肖彦洋、毕国强团队,联合中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心刘赐融等研究团队在Nature Methods在线发表题为“Whole-brain reconstruction of fiber tracts based on cytoarchitectonic organization”的研究论文。研究提出了一种基于细胞结构方向信息解析脑内神经纤维走向的新方法CABLE(cytoarchitecture-based link estimation),实现了在灵长类动物乃至人类脑组织中以细胞尺度完整重建全脑三维神经纤维通路。该方法突破了传统扩散磁共振成像在毫米级分辨率下精度的局限,同时规避了轴突病毒示踪通量低、难以整脑应用的瓶颈,为高精度脑连接图谱构建提供了新的技术路径。

研究人员发现,在尼氏染色等常规组织学染色下,神经细胞与胶质细胞的胞体和细胞核呈椭球形,其长轴指向并非随机,而是具有局部的一致性(视频1),研究人员称之为细胞构筑朝向一致性(cytoarchitectonic orientation coherence)。进一步研究发现通过空间转录组、抗体染色等方法标记的不同类型的神经细胞与胶质细胞,均具有细胞构筑朝向一致性。这种细胞朝向与邻近纤维束的走向一致,都受到脑内空间限制与挤压等约束,就像玻璃上的雨滴沿重力和气流的方向被拉长一样(图1)。CABLE技术通过计算图像梯度来提取这种细胞结构的方向性,再利用球面反卷积得到方向分布函数,进而利用dMRI中常用的纤维示踪算法(tractography)实现三维纤维追踪,从普通组织染色图像中反推出纤维结构网络(图2)。这种方法不依赖转基因或病毒标记,具有跨物种、跨平台的扩展能力。相较于基于水分子在轴突纤维中的扩散各向异性建立的弥散磁共振成像(dMRI)技术、基于髓鞘光学偏振各向异性建立的偏振光成像技术(PLI),此工作中基于细胞构筑朝向各向异性建立的CABLE技术具有更高的三维空间分辨率。

视频1. 猕猴全脑三维细胞构筑图像

图1. 车窗上的雨滴受重力(上下)和气流(左右)的影响表现出形态的方向性

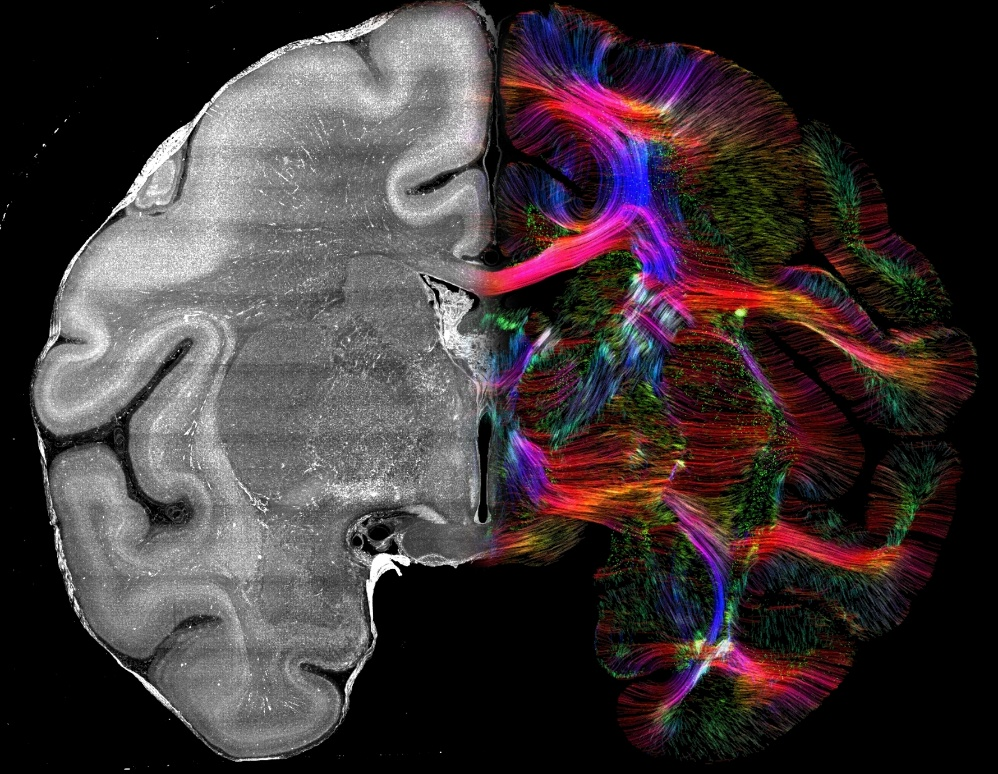

图2. 左侧是尼氏染色的猕猴脑切片,右侧是尼氏染色经过CABLE计算得到的纤维图像(颜色编码表示不同方向:红色代表左右向,绿色代表前后向,蓝色代表上下向)

针对灵长类大脑,研究团队基于前期建立的SMART图谱绘制技术体系(Xu et al., Nature Biotechnology 2021),先对全脑进行300 μm厚片切割、透明化和DAPI/Nissl染色,再通过VISoR成像获取全脑三维数据,随后进行图像拼接和细胞构筑朝向计算,实现纤维追踪。结果显示,无论白质还是灰质区域,细胞排布都存在稳定指向性,与已知纤维方向高度一致,并且能够解析dMRI等技术中难以分辨的交叉纤维与弯折纤维(图3),并通过病毒示踪取得的轴突“金标准”数据进行精度验证。在新生儿缺氧缺血性脑病(HIE)样本中,CABLE还识别出胼胝体纤维异常,显示出临床病理研究潜力。

图3. 纤维密集区域的放大图显示,椭球形的细胞核(DAPI,绿色)在组织内呈条索状排布,其主方向与邻近轴突(白色)的走向基本一致

视频2. 利用CABLE技术可实现猕猴全脑神经纤维束高分辨率追踪

神经纤维束由大量轴突按特定方向集束组成,既是连接不同脑区、实现信息传递的关键通路,也是神经系统完成感觉、运动、认知等功能的结构基础,承载了我们的“意识”(图4)。神经纤维束结构一旦受损,如在中风、脑外伤、脊髓损伤、阿尔茨海默病或精神疾病中常见,其连接功能也会受到影响。因此,高分辨率解析纤维束结构不仅是理解脑网络组织规律的重要前提,也对临床诊断与神经康复策略的发展具有基础价值。

该工作在基于病毒示踪的神经元形态重建、基于弥散磁共振成像的纤维束重建技术等介观连接图谱技术体系之外,另辟蹊径,发现并利用了细胞构筑朝向与排布的内在各向异性,建立了细胞尺度的全脑神经纤维重建技术CABLE,在解析复杂纤维结构方面优于传统的离体dMRI,同时突破了病毒示踪的低通量和物种限制,提供了一条高精度、高通量构建脑连接图谱的新路径。该方法未来有望应用于精神疾病研究中,为人脑连接组学开启新的篇章。

图4. 以CABLE技术绘制的神经纤维束为蓝本创作的《流动的意识》被深圳科学技术馆选为永久展项展出

深圳先进院/深圳理工大学徐放副研究员、中国科学院脑智卓越中心刘赐融研究员、深圳先进院肖彦洋副研究员、中国科学技术大学/深圳先进院毕国强教授为论文共同通讯作者。深圳先进院博士生张越、中国科学院脑智卓越中心博士生宋韬、深圳先进院博士后杨朝宇为论文共同第一作者。深圳先进院周鹏程副研究员、刘北明教授、谭力铭研究员提供了重要学术支持,深圳先进院沈燕、杨逸、胡晓炜、赵如彬、王卫博、贾春云和刘洋在工作中作出了重要贡献。科技创新2030—重大项目、国家自然科学基金、国家重点研发计划、深圳市科技计划、深圳市医学研究专项基金及中国科学院青年创新促进会等项目为该工作提供了资助。感谢中国科学院脑智卓越中心蒲慕明研究员、中国科学院昆明动物研究所胡新天研究员、安徽医科大学第一附属医院周江宁教授、中国科学技术大学王浩研究员、安徽省儿童医院黄会芝教授等学者提供的指导与帮助。感谢深圳脑设施为实验开展提供的技术支持与设备保障。